食品工場にSDGsの取り組みが求められる理由とは?具体策や事例も紹介

「食品工場でSDGsに取り組む方法について知りたい」

食品工場でSDGsに取り組もうと考えている人の中には、このような悩みを持つ方もいるでしょう。

本記事では、SDGsの取り組みが食品工場に求められている理由や実践できる具体策について紹介します。

取り組む際のポイントも解説しているので、食品工場でSDGsに取り組みたいとお考えの方はぜひ参考にしてください。

SDGsの取り組みが食品工場に求められている理由

国際規模での対策が重要視されており、下記の理由から食品工場にも取り組みが求められています。

・法規制に対応するため

・安定的な工場運営のため

・工場の信頼感を向上させるため

それぞれの理由について詳しく解説します。

法規制に対応するため

SDGsには「廃棄量の発生を大幅に削減する」という目標があります。

この目標と食品業界に深くかかわる法律が、食品リサイクル法です。

食品リサイクル法とは、食品廃棄物について削減や再利用を促す法律で、製造業だけではなく食品に関わる流通業や小売業なども法規制の対象です。

食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上となる場合は、定期的に発生量の報告が求められています。

著しく対応が不十分と判断されると、指導や勧告の措置が取られる場合があります。

報告の義務がない場合でも廃棄量を減らす努力義務があるため、SDGsの取り組みを行いながら法規制に対応していくことが重要です。

この目標と食品業界に深くかかわる法律が、食品リサイクル法です。

食品リサイクル法とは、食品廃棄物について削減や再利用を促す法律で、製造業だけではなく食品に関わる流通業や小売業なども法規制の対象です。

食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上となる場合は、定期的に発生量の報告が求められています。

著しく対応が不十分と判断されると、指導や勧告の措置が取られる場合があります。

報告の義務がない場合でも廃棄量を減らす努力義務があるため、SDGsの取り組みを行いながら法規制に対応していくことが重要です。

安定的な工場運営のため

SDGsに取り組めば、コストの削減や従業員の満足度向上といった効果が期待できます。

二酸化炭素の排出量を削減するために省エネに取り組めば、工場全体のコスト削減が可能です。

負担するコストが低減すると工場の利益を確保しやすくなり、工場運営の安定化につながります。

また、従業員の働きがいに関する目標への取り組みも重要です。

従業員の満足度が向上すれば人材の流出を防げるため、人材不足による生産性や品質の悪化を予防できます。

このように、安定的に工場を運営するためにもSDGsの取り組みが食品工場に求められています。

二酸化炭素の排出量を削減するために省エネに取り組めば、工場全体のコスト削減が可能です。

負担するコストが低減すると工場の利益を確保しやすくなり、工場運営の安定化につながります。

また、従業員の働きがいに関する目標への取り組みも重要です。

従業員の満足度が向上すれば人材の流出を防げるため、人材不足による生産性や品質の悪化を予防できます。

このように、安定的に工場を運営するためにもSDGsの取り組みが食品工場に求められています。

工場の信頼感を向上させるため

取引先やお客様から信頼を得るためにも、SDGsは食品工場で取り組むべき課題です。

大企業の中には、取引先に環境問題への取り組みを求める動きがみられており、対策が不十分であれば取引停止といった事態に発展する可能性もあります。

さらに、消費者においても「社会的問題に考慮された商品を購入したい」という意向が高まっている状況です。

こういった背景から、食品工場でもSDGsに取り組み、取引先やお客様から信頼を得ることが求められています。

大企業の中には、取引先に環境問題への取り組みを求める動きがみられており、対策が不十分であれば取引停止といった事態に発展する可能性もあります。

さらに、消費者においても「社会的問題に考慮された商品を購入したい」という意向が高まっている状況です。

こういった背景から、食品工場でもSDGsに取り組み、取引先やお客様から信頼を得ることが求められています。

食品工場でSDGsに取り組む際のポイント

・無理なく取り組める目標を選ぶ

・サプライチェーン全体で取り組む

・取り組み内容を積極的に発信する

従業員へ過度な負担がかかる対策は、生産性の低下が懸念されます。

自社工場だけで対策を講じるのが難しい場合は、取引先に協力を仰いでサプライチェーン全体で問題に取り組むといった工夫が求められます。

SDGsに取り組んでいる企業と認知してもらうためにも、取り組み内容を積極的に発信することが大切です。

食品工場で実践できるSDGsの具体策

・工場に断熱や遮熱工事を行う

・需要予測に応じた量を生産する

・賞味期限の表示を大括り化する

・環境や人権に配慮した原材料を調達する

・省エネ効果のある設備を導入する

一つずつ詳しく解説します。

工場に断熱や遮熱工事を行う

工場の屋根や外壁に行う断熱や遮熱工事は、二酸化炭素の排出量や廃棄量の削減に有効な対策です。

断熱はモノや空気を介して熱が伝わる速度を遅らせる働きがあり、遮熱は太陽光を反射して熱が工場内に侵入するのを抑制します。

断熱や遮熱工事によって工場内の暑さが改善されるため、温度上昇による食品の劣化防止につながります。

また、室温が安定しやすくなるので空調で消費される電力量の削減にも効果的です。

結果として二酸化炭素の排出量が抑えられ、環境負荷の軽減につながります。

断熱はモノや空気を介して熱が伝わる速度を遅らせる働きがあり、遮熱は太陽光を反射して熱が工場内に侵入するのを抑制します。

断熱や遮熱工事によって工場内の暑さが改善されるため、温度上昇による食品の劣化防止につながります。

また、室温が安定しやすくなるので空調で消費される電力量の削減にも効果的です。

結果として二酸化炭素の排出量が抑えられ、環境負荷の軽減につながります。

需要予測に応じた量を生産する

大量生産を行わずに需要予測に応じた量を生産すれば、食品ロスの削減につながります。

例えば、季節のイベントに合わせてつくる製品は昨年の販売量を参考にすると、需要予測が可能です。

注文を受けてから材料を仕入れる受注生産方式も廃棄量の削減に有効な方法です。

消費されるタイミングが明確な食品を製造している場合は、需要の予測によって生産量を調整しましょう。

例えば、季節のイベントに合わせてつくる製品は昨年の販売量を参考にすると、需要予測が可能です。

注文を受けてから材料を仕入れる受注生産方式も廃棄量の削減に有効な方法です。

消費されるタイミングが明確な食品を製造している場合は、需要の予測によって生産量を調整しましょう。

賞味期限の表示を大括り化する

賞味期限表示の大括り化は、政府でも推進している対策です。

賞味期限を「年月日」から「年月」表示にするなど、大括りにすることで納品時に発生する食品ロスの削減が見込めます。

食品工場が小売業に納品する際、小売業の在庫にある製品の賞味期限より前のものは納品できず、廃棄される可能性が高い状況でした。

賞味期限を大括り化すれば、納品できる条件に合致しやすくなり、従来であれば廃棄していた製品を納められるようになります。

他にも、食品工場の在庫スペースや在庫管理に関わるコストの削減にも有効です。

賞味期限を「年月日」から「年月」表示にするなど、大括りにすることで納品時に発生する食品ロスの削減が見込めます。

食品工場が小売業に納品する際、小売業の在庫にある製品の賞味期限より前のものは納品できず、廃棄される可能性が高い状況でした。

賞味期限を大括り化すれば、納品できる条件に合致しやすくなり、従来であれば廃棄していた製品を納められるようになります。

他にも、食品工場の在庫スペースや在庫管理に関わるコストの削減にも有効です。

環境や人権に配慮した原材料を調達する

価格や品質だけで選ぶのではなく、環境や人権に配慮した原材料を調達するのも、食品工場で実践できるSDGsの取り組みです。

地元の農産物や水産物を活用すれば、地域活性化だけではなく輸送コストの削減にもつながります。

フェアトレードの原材料を使用すれば、貧困問題の解消に貢献可能です。

地元の農産物や水産物を活用すれば、地域活性化だけではなく輸送コストの削減にもつながります。

フェアトレードの原材料を使用すれば、貧困問題の解消に貢献可能です。

省エネ効果のある設備を導入する

省エネ効果のある設備を導入すれば、工場のエネルギー効率が良くなるため、二酸化炭素の排出量削減につながります。

照明のLED化や人感センサーの導入は、食品工場でも手軽にできる対策です。

冷蔵庫や冷凍庫にインバーター制御装置を導入すれば、必要なときに効率よく出力を高められます。

照明のLED化や人感センサーの導入は、食品工場でも手軽にできる対策です。

冷蔵庫や冷凍庫にインバーター制御装置を導入すれば、必要なときに効率よく出力を高められます。

SDGsの取り組みとして食品工場に暑さ対策を行うなら遮熱がおすすめ

暑さ対策を講じれば、空調コストが抑えられるため、二酸化炭素の排出量の削減にもつながります。

対策の中でも、工場の暑さの主な要因でもある輻射熱に効果的な遮熱がおすすめです。

遮熱は太陽の光に代表される「輻射熱」を反射するため、屋根や外壁に遮熱工事を行うことで工場内に熱が侵入するのを防ぐ効果が期待できます。

工場内の温度が上がりにくくなるので、従業員の熱中症対策にもなる暑さ対策です。

遮熱やさん(運営:植田板金店)では、遮熱材や遮熱シートを活用した工事を行っています。

工事で使用する「シャネリア」は、室内の温度上昇を最大15℃下げて、消費電力を最大45%削減した実績を持つ遮熱材です。

シャネリアの詳細はこちら

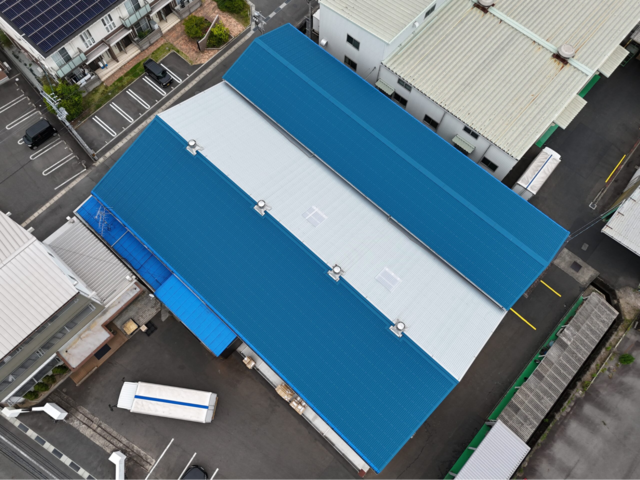

工場に遮熱工事を行った事例

遮熱工事を採用していただいた理由なども掲載しているので、自社工場で導入を検討する際の参考にしてください。

岡山県勝田郡の事例

既存の屋根にシャネリアを敷いてカバー工法を施工しました。

新しい屋根材を被せているため、外観の美化と屋根の補強にもつながっています。

岡山県岡山市の事例

屋根の外観には大きな変化はありませんが、シャネリアを設置しているので遮熱による作業環境の改善に貢献できました。

岡山県津山市の事例

費用対効果のある方法を提案しましたが、検討に検討を重ねて遮熱材の設置とカバー工法の施工を採用していただきました。

施工後の効果が実感できたため、他の工場への導入も検討していただいております。

SDGsの取り組みを実践して食品工場の運営を安定させよう

また、実際に取り組む際には現場の負担とならないような工夫が必要です。

本記事の具体例を参考に、暑さ対策や需要予測などを行って、積極的にSDGsに取り組みましょう。

遮熱工事でSDGsに取り組むなら、遮熱やさん(運営:植田板金店)へお気軽にご相談ください。

▼関連記事

食品工場でおすすめの省エネ実践アイデアを解説!事例や補助金なども紹介