熱中症対策をしてくれない会社が受ける影響とは?提案できる予防策も紹介

令和2〜5年に発生した熱中症死亡災害に関して分析したところ、ほとんどに初期症状の放置・対応の遅れが見られました。

こういった背景から会社で熱中症対策を実施する必要性が高まっており、令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正されました。

しかし、会社の熱中症対策への意識が薄く、現場担当者を悩ませている場合があります。

この記事では、熱中症対策に関係する法令や違反した場合に会社が受ける影響について解説します。

熱中症対策をしてくれない会社に予防案の提案を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

会社の熱中症対策に関係する法令

・労働安全衛生規則

・事務所衛生基準規則

・労働契約法

どのように関わっているのかをそれぞれ解説します。

労働安全衛生規則

労働安全衛生規則とは、労働安全衛生法の具体的な内容を定める規則です。

従業員の安全や健康を確保するための労働安全衛生法を上位法としており、令和7年6月1日より改正されています。

今回の規則改正によって、会社での熱中症対策が義務化されました。

従業員が以下の状況で作業をする際には、熱中症を予防するための具体的な対策が必要です。

・WBGT値が28度以上(厳重警戒レベル)、または気温31度以上の環境

・作業時間が1時間以上連続、もしくは1日4時間を超える作業

主な対策としては、体制の整備や措置を行う手順の作成、関係者への周知などが挙げられます。

WBGT値は、熱によるストレスを評価する暑さ指数です。

対策を行わなければ、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。

従業員の安全や健康を確保するための労働安全衛生法を上位法としており、令和7年6月1日より改正されています。

今回の規則改正によって、会社での熱中症対策が義務化されました。

従業員が以下の状況で作業をする際には、熱中症を予防するための具体的な対策が必要です。

・WBGT値が28度以上(厳重警戒レベル)、または気温31度以上の環境

・作業時間が1時間以上連続、もしくは1日4時間を超える作業

主な対策としては、体制の整備や措置を行う手順の作成、関係者への周知などが挙げられます。

WBGT値は、熱によるストレスを評価する暑さ指数です。

対策を行わなければ、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。

事務所衛生基準規則

事務所衛生基準規則は、労働安全衛生規則と同様に労働安全衛生法を上位法として制定されています。

特殊建築物には労働安全衛生規則が適用されるため、基本的に工場などは対象外です。

規則では、事務所などにエアコンなどの空調設備がある場合、室内の気温が18〜28度及び相対湿度が40〜70%になるように努めなければならないとされています。

対策を行わなければ、労働安全衛生法および事務所衛生基準規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。

特殊建築物には労働安全衛生規則が適用されるため、基本的に工場などは対象外です。

規則では、事務所などにエアコンなどの空調設備がある場合、室内の気温が18〜28度及び相対湿度が40〜70%になるように努めなければならないとされています。

対策を行わなければ、労働安全衛生法および事務所衛生基準規則に違反し、罰則が適用される可能性があります。

労働契約法

労働契約法は、会社が従業員の安全に配慮するよう義務付ける法律です。

労災防止のための最低基準にもされています。

令和7年7月時点では安全配慮義務を怠ることによる罰則は特に設けられていません。

ただし、業務中に熱中症となった従業員が安全配慮義務違反として会社に損害賠償を請求する場合があります。

労災防止のための最低基準にもされています。

令和7年7月時点では安全配慮義務を怠ることによる罰則は特に設けられていません。

ただし、業務中に熱中症となった従業員が安全配慮義務違反として会社に損害賠償を請求する場合があります。

法改正によって熱中症対策をしてくれない会社が受ける影響

労働安全衛生規則が改正されたにもかかわらず熱中症対策を怠ると、会社はさまざまな影響を受ける可能性があります。

・労働安全衛生法の違反による命令や罰則

・安全配慮義務違反による損害賠償

・企業名の公表による社会的信用の失墜

会社に熱中症対策を提案するなら、どのような影響を受けるのかもあわせて説明しましょう。

労働安全衛生法の違反による命令や罰則

労働安全衛生規則が改正されたことによって、会社での熱中症対策が義務化されています。

熱中症リスクの高い作業環境にもかかわらず、会社で対策を怠っていた場合、労働安全衛生法に違反していたと判断されかねません。

違反と判断された際には、労働安全衛生法第98条に基づき以下の命令が科せられる場合があります。

・作業の全部または一部の停止

・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更 など

業務に支障がでる可能性が高く、会社に大きな損害が発生する恐れがあります。

さらに違反した会社には、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

▼関連サイト

e-Gov法令検索|労働安全衛生法

熱中症リスクの高い作業環境にもかかわらず、会社で対策を怠っていた場合、労働安全衛生法に違反していたと判断されかねません。

違反と判断された際には、労働安全衛生法第98条に基づき以下の命令が科せられる場合があります。

・作業の全部または一部の停止

・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更 など

業務に支障がでる可能性が高く、会社に大きな損害が発生する恐れがあります。

さらに違反した会社には、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

▼関連サイト

e-Gov法令検索|労働安全衛生法

安全配慮義務違反による損害賠償

会社は労働契約法第5条により、労働者が安全と健康を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」を負っています。

暑すぎると会社が把握している環境下で、対策を講じないまま従業員が熱中症になった場合、安全配慮義務違反と判断されかねません。

また、会社の対策が不十分との理由で熱中症になった従業員から、損害賠償や精神的損害に対する慰謝料を請求される場合があります。

実際に熱中症で死亡した従業員の遺族が、会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求し、裁判で認められた事例も存在します。

労災保険で治療費や休業補償などが支払われる場合もありますが、慰謝料などは対象外です。

示談交渉で合意に至らなければ、裁判などに発展したり会社の信用にも影響が出たりする恐れもあります。

暑すぎると会社が把握している環境下で、対策を講じないまま従業員が熱中症になった場合、安全配慮義務違反と判断されかねません。

また、会社の対策が不十分との理由で熱中症になった従業員から、損害賠償や精神的損害に対する慰謝料を請求される場合があります。

実際に熱中症で死亡した従業員の遺族が、会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求し、裁判で認められた事例も存在します。

労災保険で治療費や休業補償などが支払われる場合もありますが、慰謝料などは対象外です。

示談交渉で合意に至らなければ、裁判などに発展したり会社の信用にも影響が出たりする恐れもあります。

企業名の公表による社会的信用の失墜

熱中症対策の適切な措置を怠っていることに悩む従業員向けに、労働基準監督署などに相談窓口が設置されています。

相談内容によっては労働基準監督署による調査が行われ、企業名が公表される場合もあります。

企業名の公表によるデメリットは以下の通りです。

・ニュースなどで拡散され、「熱中症対策をしない会社」という印象を持たれる

・お客様や株主からの批判を受ける

・取引先からのコンプライアンス審査で不利となり、取引を打ち切られる

・応募者の減少や慢性的な人手不足に陥り、採用コストが増大する

熱中症対策を講じないと、短期的にはコスト抑制につながりますが長期的には大きなリスクを伴います。

社会的信用の失墜を招き、削減したコストを上回る損失が発生する可能性があります。

相談内容によっては労働基準監督署による調査が行われ、企業名が公表される場合もあります。

企業名の公表によるデメリットは以下の通りです。

・ニュースなどで拡散され、「熱中症対策をしない会社」という印象を持たれる

・お客様や株主からの批判を受ける

・取引先からのコンプライアンス審査で不利となり、取引を打ち切られる

・応募者の減少や慢性的な人手不足に陥り、採用コストが増大する

熱中症対策を講じないと、短期的にはコスト抑制につながりますが長期的には大きなリスクを伴います。

社会的信用の失墜を招き、削減したコストを上回る損失が発生する可能性があります。

法改正によって罰則付きの義務になった会社の熱中症対策

熱中症対策が不十分と判断された場合は、罰則を科せられる恐れがあります。

義務化された対策の内容は、下記の通りです。

・報告体制の整備

・措置を行う手順の作成

・報告体制および手順について関係者へ周知

それぞれの内容を詳しく解説します。

報告体制の整備

報告体制の整備とは、熱中症が疑われる従業員を発見した場合に、誰にどのような連絡方法で報告するのかを決めておくことです。

現場の実態に即したうえで、以下の内容を決めておくことが必要です。

・熱中症に関する担当者(責任者や衛生管理者)

・報告先

・無線や内線などの連絡手段

・緊急連絡先 など

担当者は、作業場所やグループごとに決めておきましょう。

体調不良者の早期発見につながるよう、定期的な見回りなどで従業員の体調確認を行う体制を整えることも重要です。

現場の実態に即したうえで、以下の内容を決めておくことが必要です。

・熱中症に関する担当者(責任者や衛生管理者)

・報告先

・無線や内線などの連絡手段

・緊急連絡先 など

担当者は、作業場所やグループごとに決めておきましょう。

体調不良者の早期発見につながるよう、定期的な見回りなどで従業員の体調確認を行う体制を整えることも重要です。

措置を行う手順の作成

措置を行う手順の作成とは、熱中症を疑う従業員を発見した場合に早急かつ的確に対応できるよう、緊急連絡網やフローを作成することです。

緊急連絡網を作成するために「発見者が担当者に報告し、人事に伝える」といった報告する順番を決めましょう。

緊急連絡網だけでなく、最寄りの病院など緊急搬送先の連絡先や場所も手順に盛り込むべき事項です。

作業の離脱や体の冷却、医療機関への搬送など、現場の設備や人員配置に即した対応フローの作成をおすすめします。

あわせて熱中症が疑われる症状例や対象者を一人にしないことも重篤化の防止につながるため、手順に記載しておきましょう。

緊急連絡網を作成するために「発見者が担当者に報告し、人事に伝える」といった報告する順番を決めましょう。

緊急連絡網だけでなく、最寄りの病院など緊急搬送先の連絡先や場所も手順に盛り込むべき事項です。

作業の離脱や体の冷却、医療機関への搬送など、現場の設備や人員配置に即した対応フローの作成をおすすめします。

あわせて熱中症が疑われる症状例や対象者を一人にしないことも重篤化の防止につながるため、手順に記載しておきましょう。

報告体制および手順について関係者へ周知

作成した緊急連絡網やフローなどを従業員や現場の関係者に周知することも、会社に義務付けられています。

掲示するなら、以下の場所で周知するのがおすすめです。

・出入口付近

・作業場所

・休憩所

・食堂

朝礼での伝達やメールでのリマインドなど、掲示以外の方法で周知することも重要です。

掲示するなら、以下の場所で周知するのがおすすめです。

・出入口付近

・作業場所

・休憩所

・食堂

朝礼での伝達やメールでのリマインドなど、掲示以外の方法で周知することも重要です。

熱中症における安全配慮義務違反の判断基準

・予見可能性および結果回避性の有無

・因果関係の有無

・労働者側の過失の有無

高温多湿な環境下で対策を怠った場合、会社は熱中症の発生を予測できた、もしくは必要な対策を講じることでリスクを回避できたと判断されます。

その結果、予見可能性と結果回避性があったと判断され、安全配慮義務違反となる恐れがあります。

熱中症と会社の対応に因果関係が認められた場合、従業員から損害賠償を請求されかねません。

一方で、従業員側に熱中症を引き起こす原因がみられた場合、労働者側の過失が認められる可能性があります。

その際は企業の安全配慮義務違反があっても、損害賠償金額が減額される場合があります。

熱中症対策をしてくれない会社に提案できる予防策

従業員の熱中症を防ぐためにも予防策を提案しましょう。

会社に提案できる熱中症の予防策は、以下の5つです。

・WBGT基準値を活用した対策

・作業環境の管理に関する対策

・作業の管理に関する対策

・従業員の健康を管理する対策

・熱中症に関する教育

それぞれ解説します。

WBGT基準値を活用した対策

WBGT基準値とは、暑い環境における熱ストレスの評価を行う暑さ指数です。

作業者の身体作業の強度や暑熱順化の有無、着用する服装に応じてWBGT基準値が設定されています。

作業場所で測定したWBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を超える場合は、熱中症にかかる可能性が高くなります。

WBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を超える場合は、以下の対策が必要です。

・冷房などを使用して、作業場所のWBGT値(暑さ指数)の低減を図る

・身体作業強度の低い作業に変更する

・WBGT基準値より低いWBGT値(暑さ指数)での作業に変更する

これらの対策を行ってもWBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を上回る場合は、後述する対策が求められます。

▼関連サイト

厚生労働省|暑さ指数(WBGT)について

作業者の身体作業の強度や暑熱順化の有無、着用する服装に応じてWBGT基準値が設定されています。

作業場所で測定したWBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を超える場合は、熱中症にかかる可能性が高くなります。

WBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を超える場合は、以下の対策が必要です。

・冷房などを使用して、作業場所のWBGT値(暑さ指数)の低減を図る

・身体作業強度の低い作業に変更する

・WBGT基準値より低いWBGT値(暑さ指数)での作業に変更する

これらの対策を行ってもWBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値を上回る場合は、後述する対策が求められます。

▼関連サイト

厚生労働省|暑さ指数(WBGT)について

作業環境の管理に関する対策

作業環境の管理に関する対策としてまず取り入れたいのは、日射への対策です。

屋外ではテントなどを設置してもらい、日陰で作業できる場所を確保しましょう。

屋内も遮熱シートや断熱材を施工し、日射による室内の温度上昇を抑えれば、熱中症対策につながります。

エアコンを設置できない場所では扇風機で空気の流れを作る、スポットクーラーを活用するなどの対策を提案しましょう。

冷房が効いた休憩室を常に利用できる状態にしておき、水分だけでなく塩分やミネラルを補給できるタブレットなどを常備しておくと安心です。

シャワー設備や氷、冷たいおしぼり、ミストシャワーなど、身体をすぐに冷やせる物品・設備を備え付けてもらうのも効果があります。

熱中症を防ぐための基本的な指標であるWBGT値(暑さ指数)を測定したうえで作業することも重要です。

屋外ではテントなどを設置してもらい、日陰で作業できる場所を確保しましょう。

屋内も遮熱シートや断熱材を施工し、日射による室内の温度上昇を抑えれば、熱中症対策につながります。

エアコンを設置できない場所では扇風機で空気の流れを作る、スポットクーラーを活用するなどの対策を提案しましょう。

冷房が効いた休憩室を常に利用できる状態にしておき、水分だけでなく塩分やミネラルを補給できるタブレットなどを常備しておくと安心です。

シャワー設備や氷、冷たいおしぼり、ミストシャワーなど、身体をすぐに冷やせる物品・設備を備え付けてもらうのも効果があります。

熱中症を防ぐための基本的な指標であるWBGT値(暑さ指数)を測定したうえで作業することも重要です。

作業の管理に関する対策

高温多湿な場所で作業をする場合は、段階的に暑熱順化ができる期間を設けるように提案しましょう。

暑熱順化とは、熱に慣れて現場の環境に適応することです。

暑さに慣れていない場合は軽作業から始め、徐々に作業時間や強度を上げていくことで、身体を順応させていきます。

ただし、一度暑熱順化しても長期休暇などで現場を離れると効果が失われる点に注意しましょう。

強度の高い作業をしている従業員には、作業負荷の軽減も必要です。

水分や塩分を定期的に補給するよう呼びかけたり、透湿性や通気性の良い服装を着用させたりするのも熱中症予防の効果が期待できます。

高温多湿な場所での作業中は、管理者や熱中症に関する担当者が定期的に巡視することも重要です。

作業時間や休憩回数も適切に設定し、WBGT値が危険レベルに達している場合は作業の一時中断も検討しましょう。

暑熱順化とは、熱に慣れて現場の環境に適応することです。

暑さに慣れていない場合は軽作業から始め、徐々に作業時間や強度を上げていくことで、身体を順応させていきます。

ただし、一度暑熱順化しても長期休暇などで現場を離れると効果が失われる点に注意しましょう。

強度の高い作業をしている従業員には、作業負荷の軽減も必要です。

水分や塩分を定期的に補給するよう呼びかけたり、透湿性や通気性の良い服装を着用させたりするのも熱中症予防の効果が期待できます。

高温多湿な場所での作業中は、管理者や熱中症に関する担当者が定期的に巡視することも重要です。

作業時間や休憩回数も適切に設定し、WBGT値が危険レベルに達している場合は作業の一時中断も検討しましょう。

従業員の健康を管理する対策

熱中症になるリスクは、従業員の体調が関わっている場合もあります。

睡眠不足や前日の過度な飲酒、食事の未摂取などは熱中症を発症するリスクを高めます。

熱中症のリスクを低減するためにも、始業前に従業員の健康状態の確認を提案しましょう。

休憩室に体温計などを常備し、必要に応じて身体の状況を確認できるようにすることも効果的です。

熱中症警戒アラートの確認も行い、体調が優れない従業員には軽作業への切り替えや休養の指示を依頼します。

健康診断の結果に基づいた持病や既往歴のある従業員への配慮も大切です。

体調について気軽に相談できる窓口や担当者を設けることも、従業員の健康管理がしやすくなる対策のひとつです。

睡眠不足や前日の過度な飲酒、食事の未摂取などは熱中症を発症するリスクを高めます。

熱中症のリスクを低減するためにも、始業前に従業員の健康状態の確認を提案しましょう。

休憩室に体温計などを常備し、必要に応じて身体の状況を確認できるようにすることも効果的です。

熱中症警戒アラートの確認も行い、体調が優れない従業員には軽作業への切り替えや休養の指示を依頼します。

健康診断の結果に基づいた持病や既往歴のある従業員への配慮も大切です。

体調について気軽に相談できる窓口や担当者を設けることも、従業員の健康管理がしやすくなる対策のひとつです。

熱中症に関する教育

熱中症を予防するには現場の実態に即した対応が必要となるため、労働衛生教育の実施も求められます。

厚生労働省が提供している動画やオンライン講習などのコンテンツを利用するのも有効です。

熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置、事例に関する研修を実施すれば、早期発見や迅速な対応につながります。

以下の方法も、熱中症に関する教育としておすすめです。

・朝礼で当日のWBGT値を共有し、どのように動くのが適切かを伝える

・緊急対応フローや熱中症に関するポスターを休憩室や見やすい場所に掲示する

・メールで熱中症の事例や情報、注意喚起を定期的に提供する

熱中症に関する教育は一度だけでなく継続的に行うと、予防の効果を高められます。

厚生労働省が提供している動画やオンライン講習などのコンテンツを利用するのも有効です。

熱中症の症状や予防方法、緊急時の救急処置、事例に関する研修を実施すれば、早期発見や迅速な対応につながります。

以下の方法も、熱中症に関する教育としておすすめです。

・朝礼で当日のWBGT値を共有し、どのように動くのが適切かを伝える

・緊急対応フローや熱中症に関するポスターを休憩室や見やすい場所に掲示する

・メールで熱中症の事例や情報、注意喚起を定期的に提供する

熱中症に関する教育は一度だけでなく継続的に行うと、予防の効果を高められます。

熱中症対策をしてくれない会社に提案するなら遮熱がおすすめ

屋根や外壁に遮熱対策を行えば、工場など室内作業場の暑さに大きく影響している輻射熱を抑制できます。

主な遮熱対策の方法は、以下の3つです。

・遮熱材を施工する

・遮熱シートを設置する

・遮熱塗料を塗装する

暑さによる従業員の集中力低下などを軽減できるため、熱中症以外の労災発生の予防にもつながります。

遮熱材を施工する

遮熱材は、アルミなどの金属を用いて作られた建材です。

屋根や外壁に施工することで太陽などからの輻射熱を反射する効果があり、室内の温度上昇の抑制が可能です。

空調の稼働効率を向上させ、消費電力を削減する効果も見込めます。

遮熱やさん(運営:植田板金店)では、高純度のアルミ箔を使用したオリジナルの遮熱材「シャネリア」を取り扱っています。

室内に入ってくる輻射熱を97%カットし、室内温度を施工前より最大15℃低下させた実績を持つ遮熱材です。

シャネリアの詳細はこちら

屋根や外壁に施工することで太陽などからの輻射熱を反射する効果があり、室内の温度上昇の抑制が可能です。

空調の稼働効率を向上させ、消費電力を削減する効果も見込めます。

遮熱やさん(運営:植田板金店)では、高純度のアルミ箔を使用したオリジナルの遮熱材「シャネリア」を取り扱っています。

室内に入ってくる輻射熱を97%カットし、室内温度を施工前より最大15℃低下させた実績を持つ遮熱材です。

シャネリアの詳細はこちら

遮熱シートを設置する

遮熱シートは、太陽光を反射して屋根や壁から熱が侵入するのを防ぐ建材です。

高熱になる機械の周りにも設置できるタイプの遮熱シートもあります。

遮熱材と同様に空調の稼働効率の向上や消費電力の削減にも有効です。

ただし、形状によっては施工できない屋根もある点に留意しましょう。

遮熱やさん(運営:植田板金店)では、スカイ工法の施工を行っています。

輻射熱の反射に優れたアルミ箔を使用したスカイシートを屋根に貼り付ける工法です。

作業者の技術に左右されないためムラのない仕上がりになり、遮熱効果にバラつきがでる心配もありません。

輻射熱を約97%カットして、夏の室内温度も最大で11℃下げた実験結果もあります。

スカイシートには雨漏りを防止する効果もあるため、梅雨などが心配な場合にもおすすめです。

スカイ工法の詳細はこちら

高熱になる機械の周りにも設置できるタイプの遮熱シートもあります。

遮熱材と同様に空調の稼働効率の向上や消費電力の削減にも有効です。

ただし、形状によっては施工できない屋根もある点に留意しましょう。

遮熱やさん(運営:植田板金店)では、スカイ工法の施工を行っています。

輻射熱の反射に優れたアルミ箔を使用したスカイシートを屋根に貼り付ける工法です。

作業者の技術に左右されないためムラのない仕上がりになり、遮熱効果にバラつきがでる心配もありません。

輻射熱を約97%カットして、夏の室内温度も最大で11℃下げた実験結果もあります。

スカイシートには雨漏りを防止する効果もあるため、梅雨などが心配な場合にもおすすめです。

スカイ工法の詳細はこちら

遮熱塗料を塗装する

遮熱塗料は、特殊な顔料や樹脂を配合している塗料です。

屋根や外壁に塗装することで太陽光を反射し、温度上昇を抑えられます。

塗装するタイミングでメンテナンスに取り入れることも可能で、手間やコストをかけるのが難しい場合にもおすすめです。

ただし、仕上がりは施工者の技術によって差が出ます。

塗りムラが生じると十分な遮熱効果が得られない場合もある点に注意しましょう。

屋根や外壁に塗装することで太陽光を反射し、温度上昇を抑えられます。

塗装するタイミングでメンテナンスに取り入れることも可能で、手間やコストをかけるのが難しい場合にもおすすめです。

ただし、仕上がりは施工者の技術によって差が出ます。

塗りムラが生じると十分な遮熱効果が得られない場合もある点に注意しましょう。

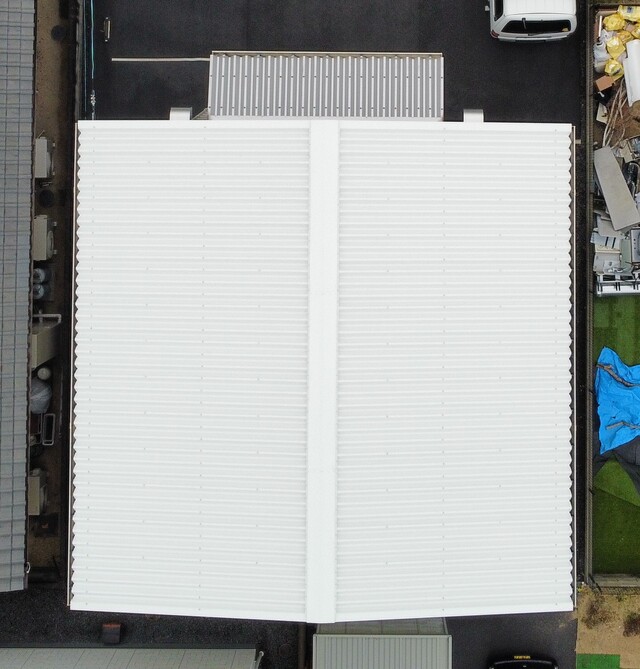

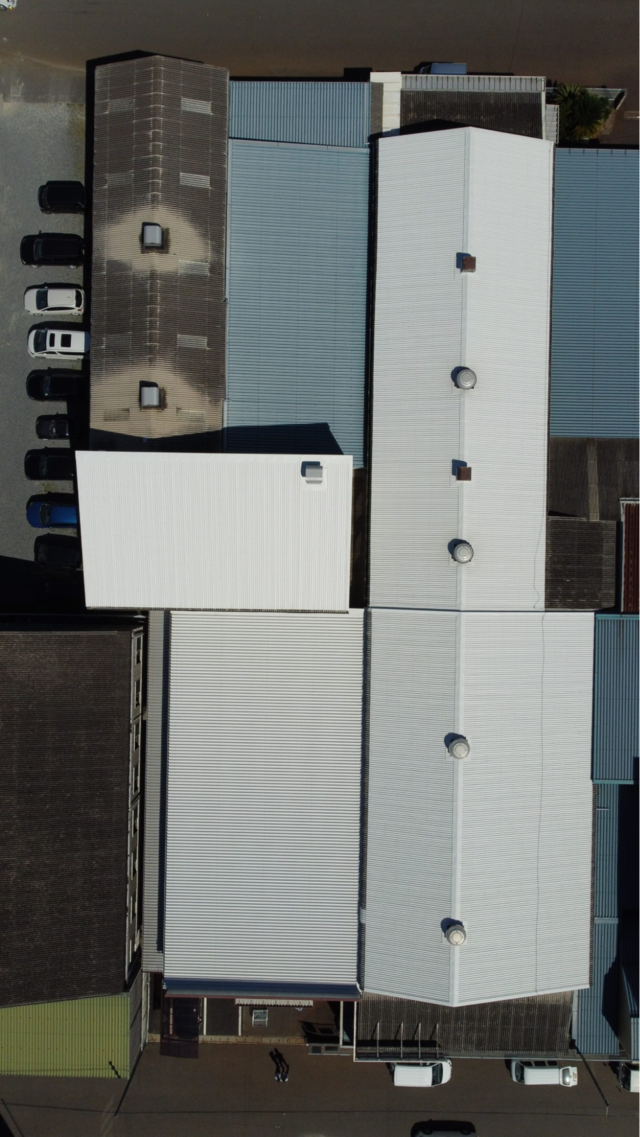

遮熱工事を行った事例

施工後のイメージの参考になりましたら幸いです。

岡山市北区でスレート屋根に遮熱工事を行った事例

新品同様の仕上がりとなり、暑さだけでなくアスベスト対策も実現できました。

お客様からは「全体的に効果は見られるが、特に2階が前ほど暑くなくなった」などの声をいただいています。

施工事例の詳細はこちら

岡山市中区で折板屋根に遮熱工事を行った事例

この屋根の上にシャネリアを敷き、その上からカバー材を設置しました。

施工前後で見た目は特に変わっていません。

しかし、屋根の中にシャネリアを敷いているため、施工前とは違って遮熱の効果を実感できる造りになっています。

施工事例の詳細はこちら

岡山市東区で折板屋根に遮熱工事を行った事例

お客様からは「夏の朝一番に工場の中に入って行くのが苦ではなくなった」「前と後で7℃下がった」と感想をいただいています。

波型で金属の折板屋根がデザイン性の高い屋根となり、遮熱効果の高さや快適な作業環境を実感していただいているようです。

施工事例の詳細はこちら

岡山市東区でスレート屋根に遮熱工事を行った事例

強度を向上させるカバー工事を行い、暑さ対策としてシャネリアも施工しています。

工事後は屋根に登っても問題ない強度となり、外観も美しく整いました。

同時に遮熱効果も付与でき、夏の暑さを和らげる機能的な屋根に改修しています。

施工事例の詳細はこちら

香川県高松市で折板屋根に遮熱工事を行った事例

この屋根にシャネリアを敷き、ガルバリウム鋼板のカバー材を重ねました。

カバー材が遮熱材を外部の影響から守るため、シャネリア自体の耐久性も向上し、長期の遮熱効果が得られます。

太陽からの熱を反射できる屋根となり、作業しやすい環境を実現できました。

施工事例の詳細はこちら

法改正による影響を説明して熱中症対策をしてくれない会社に予防策を提案しよう

熱中症対策をしていない場合、罰則や損害賠償などの影響が会社に及ぶ恐れがあります。

遮熱をはじめとする熱中症の予防策を行うことで、会社の法的リスクを回避することが可能です。

会社が熱中症対策をしてくれないのであれば、法令に違反したときの影響を説明したうえで予防策を提案しましょう。

▼関連記事

熱中症対策の会社義務は?法令で定められている内容や予防策を解説

職場で熱中症の発生時に問われる企業の責任とは?予防策についても紹介

工場の暑さ対策に有効な設備やグッズを紹介!個人・現場の対応方法も解説